WikiMANNia hat in 362 Tagen seinen 18. Geburtstag.. Geburtstag.

|

Zwischenstaatliches Komitee für die Dnepr-Wasserstraße

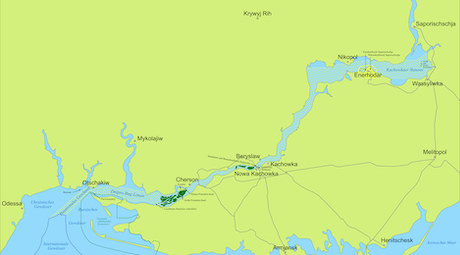

Das Zwischenstaatliche Komitee für die Dnepr-Wasserstraße (russisch: Межправительственный комитет по Днепровскому водному пути; ukrainisch: Міжурядовий комітет по Дніпровському водному шляху; englisch: Intergovernamental Committee on the Dnieper Waterway) ist eine derzeit nicht existierende, hypothetische Binationale Körperschaft der Ukraine und Neurussland, welcher die Verwaltung der von den internationalen Gewässern des Schwarzen Meeres[wp] über den Dnipro-Bug-Liman[wp], den Unterlauf des Dnepr[wp], des Kachowkaer Stausee bis zur Stadtgrenze von Saporischschja[wp] reichenden Wasserstraße obliegt. Es soll im Rahmen eines zukünftigen Friedensprozesses zwischen der Ukraine und Russland zur Stabilisierung des südöstlichen Grenzraums beitragen, die Entmilitarisierung fördern und einen institutionellen Rahmen für funktionale Kooperation schaffen.

Die Zentralkommission für die Rheinschifffahrt[wp] (ZKR), welche nach dem Wiener Kongress[wp] gegründet wurde, und das Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná, das die Wasserstraße Paraná-Paraguay[wp] verwaltet, können als Vorbilder gelten.

Der Sitz des zwischenstaatlichen Komitees für die Dnepr-Wasserstraße könnte in der ukrainischen Hafenstadt Cherson untergebracht werden.

Binationale Zone

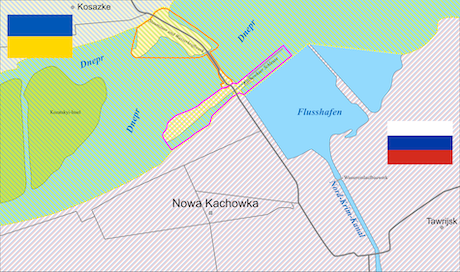

Die neue Grenze zwischen Russland und Ukraine wird von dem internationalen Gewässer im Schwarzen Meer über das Flusssystem des Dnepr bis zur südlichen Grenze des Rajon Saporischschja[wp] als binationale Zone etabliert.

Das Stadtgebiet Energodar gehört ebenfalls zur binationalen Zone, stellt aber eine eigene Entität dar und verwaltet sich selbst.

Binationale Wasserstraße

Die binationale Wasserstraße beginnt mit einem Korridor, der die internationalen Gewässer des Schwarzen Meeres[wp] mit dem Kinburn-Kanal (auch Straße von Otschakiw[wp]) verbindet, welcher den Eingang in den Dnipro-Bug-Liman[wp] darstellt. Der Dnipro-Bug-Liman ist Bestandteil der binationalen Zone, ausgenommen den Mündungsbereich des Bug[wp] und das Naturschutzgebiet an der Kinburn-Halbinsel[wp]. Zur binationalen Zone gehört der Unterlauf des Dnepr inklusive aller seiner Nebenarme und Flußinseln. Der Großteil des Kachowkaer Stausee ist Bestandteil der binationalen Zone bis zu einer Linie nördlich der Kuchugury-Inseln[wp] zwischen Bilenke[wp] am rechten und Stepnohirsk[wp] am linken Ufer, Buchten und Binnenhäfen ausgenommen.

Dem Komitee für die Dnepr-Wasserstraße unterstehen unter anderem die Kachowka-Schleuse und der Leuchtturm Stanislaw-Adschihol[wp].

Inseln

Die Flußinsel Große-Potemkin-Insel[wp] vor Cherson und die Kuchugury-Inseln[wp] im Kachowkaer Stausee gehören zur binationalen Zone. Die Inseln Beresan[wp] (ukrainisch) und Perwomajskyj[wp] (russisch) am Kinburn-Kanal begrenzen die binationale Zone, ohne ihr Bestandteil zu sein. Der Hafen von Perwomajskyj könnte gegebenenfalls als Außenposten von Zoll- und Lotsenbooten genutzt werden.

Staudamm und Wasserkraftwerk Kachowka

Das Wasserkraftwerk Kachowka ist eine eigenständige binationale Entität, die nicht dem Komitee für die Dnepr-Wasserstraße untersteht.

Hintergrund

Der Dnepr ist mit 2.201 Kilometern der drittlängste Fluss Europas und das zentrale Flusssystem der Ukraine. Er verbindet urbane und industrielle Zentren wie Kyjiw, Saporischschja, Dnipro und Cherson mit dem Schwarzen Meer und ist essenziell für Schifffahrt, Wasserwirtschaft, Energieerzeugung und Trinkwasserversorgung.

Sein Unterlauf bildet eine natürliche Grenze zwischen derzeit militärisch kontrollierten Zonen. In der Region zwischen dem Dnipro-Bug-Liman und Saporischschja konzentrieren sich bedeutende Verkehrs-, Energie- und Wasserversorgungsinfrastrukturen - darunter der Kachowkaer Stausee, Schleusenanlagen, Pumpwerke und der Hafen von Neu-Kachowka.

Die Zerstörung des Kachowka-Staudamms[wp] im Juni 2023 sowie frühere Eingriffe in wasserwirtschaftliche Strukturen - wie die Schließung des Nord-Krim-Kanals im Jahr 2014 - verdeutlichen die Fragilität bestehender Steuerungsmechanismen. Angesichts der strategischen Bedeutung des Dnepr besteht ein dringender Bedarf an einer institutionalisierten Koordinationsinstanz, um konkurrierende Nutzungsinteressen - etwa im Hinblick auf Kernenergie, Trinkwasserversorgung oder Umweltschutz - kooperativ abzustimmen und sicherheitspolitische Eskalationen zu vermeiden.

Charakter und Zielsetzung

Das Komitee ist als rein bilaterales Friedensinstrument zwischen der Ukraine und Russland konzipiert. Im Unterschied zu multinationalen Flusskommissionen (etwa für Mekong oder Rhein) erfolgt bewusst keine Einbindung internationaler Organisationen.

Es orientiert sich strukturell an der Kooperationsform Energodar Binacional, unterscheidet sich jedoch in seiner Aufgabenstellung:

- Energodar Binacional: Schwerpunkt auf Energieerzeugung und Aufsicht über das Kernkraftwerk;

- Dnepr-Komitee: Schwerpunkt auf Schifffahrt, Schleusenkoordination, Wassermanagement, Grenzaufsicht und Infrastrukturpflege.

Geographischer Geltungsbereich

Der Zuständigkeitsbereich des Komitees ist klar umrissen:

- vom Zugang aus internationalen Gewässern des Schwarzen Meeres zum Dnipro-Bug-Liman,

- über den Dnepr-Unterlauf bis zur Kachowkaer Schleuse,

- weiter über den Kachowkaer Stausee bis zur südlichen Rajongrenze von Saporischschja[wp].

Damit konzentriert sich das Komitee auf die besonders sensible Übergangszone zwischen Flussmündung und Mittelabschnitt - ohne in weiter nördlich gelegene Dnepr-Regionen einzugreifen. Das begrenzt das Mandat auf das Notwendige und erleichtert die diplomatische Handhabbarkeit.

Aufgabenbereiche

Das Komitee übernimmt die technische Koordination und zivile Verwaltung folgender Aufgabenbereiche:

- Sicherstellung der Schiffbarkeit (inkl. Pegelmanagement, Schleusenbetrieb, Fahrrinnenfreihaltung);

- Koordination grenzüberschreitender Transportfragen (Zoll, Fähren, Durchleitungen);

- Wartung wassertechnischer Infrastruktur (Dämme, Schleusen, Pumpwerke);

- Pegelsteuerung zur Hochwasser- und Dürreprävention;

- Umwelt- und Sicherheitsüberwachung entlang der Wasserlinie.

Aufbau des Komitees

Das Zwischenstaatliche Komitee für die Dnepr-Wasserstraße (im Folgenden: Komitee) wird auf Grundlage eines bilateralen Abkommens zwischen der Ukraine und Russland errichtet. Es dient der technischen, sicherheitsbezogenen und administrativen Verwaltung des Dnepr-Unterlaufs und seiner Infrastrukturen im Rahmen eines künftigen Friedensprozesses.

Internationale Vorbilder

Für die institutionelle Gestaltung des Komitees bestehen einschlägige Vorbilder funktionierender grenzüberschreitender Wasserkooperation:

- Die Zentralkommission für die Rheinschifffahrt[wp] (ZKR), gegründet 1815 auf dem Wiener Kongress, mit Sitz in Straßburg, ist ein bis heute aktives Modell zwischenstaatlicher Wasserstraßenverwaltung. Sie verbindet technische, wirtschaftliche und völkerrechtliche Aspekte in einem stabilen multilateralen Rahmen.

- Das Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná (CIHPP) koordiniert seit den 1990er-Jahren erfolgreich die Nutzung und Entwicklung der 3.400 km langen Wasserstraße zwischen Brasilien, Bolivien, Paraguay, Argentinien und Uruguay - einschließlich Schifffahrt, Umweltstandards und Infrastrukturentwicklung.

Diese Beispiele zeigen, dass zwischenstaatliche Wasserkomitees auch in geopolitisch sensiblen Regionen langfristig zur Stabilität und friedlichen Koordination beitragen können.

Sitz des Komitees

Als Sitz des Komitees wird die ukrainische Hafenstadt Cherson[wp] vorgeschlagen. Sie liegt rechtsseitig des Dnepr, nahe seiner Mündung ins Schwarze Meer, und verfügt über eine gewachsene Infrastruktur sowie eine historische Verbindung zur Binnen- und Seeschifffahrt. Ihre Lage zwischen Nord und Süd verleiht ihr symbolisches Gewicht als Ort der Koordination.

Zusammensetzung

Das Komitee setzt sich aus politischen, fachlichen und beratenden Strukturen zusammen:

- Offizielle Delegationen aus der Ukraine und Russland (oder deren Nachfolgestaaten), bestehend aus jeweils vier Vertreterinnen und Vertretern der zuständigen Ministerien für Infrastruktur, Wasserwirtschaft, Grenzschutz und Umweltschutz;

- Delegierte der betroffenen Verwaltungsregionen, darunter die Oblaste Saporischschja, Dnipropetrowsk, Cherson (jeweils ukrainisch und russisch kontrollierte Anteile) sowie die Krim;

- Fachliche Expertenkommissionen zu Hydrologie, Energie, Sicherheit und Umwelt;

- Ständige technische Kommission, zuständig für den Betrieb und die Wartung wasserwirtschaftlicher Infrastruktur, Verkehrslenkung, Pegelmanagement und Krisenkoordination;

Aufgabenbereiche

Das Mandat des Komitees umfasst folgende Kernbereiche:

- Sicherung der Schiffbarkeit für Handels-, Versorgungs- und zivilen Personenverkehr durch Pegelüberwachung, Schleusenbetrieb und Fahrrinnenpflege;

- Rehabilitation und Instandhaltung zerstörter oder beschädigter Infrastrukturen, darunter Dämme, Schleusen, Pumpwerke und Wasserentnahmestellen;

- Koordination der Wasserentnahme für Energieerzeugung, Landwirtschaft, Industrie und Trinkwasserversorgung im Stauraum- und Unterlaufbereich;

- Durchflussregulierung und Steuerung von Wasserständen zur Prävention von Hochwasser, Dürren oder technischen Ausfällen;

- Umweltschutz und Überwachung, insbesondere im Hinblick auf potenziell radioaktive, industrielle oder chemische Belastungen entlang der Wasserlinie;

- Einrichtung und Betrieb eines Frühwarnsystems für Dammversagen, Überschwemmungen oder Sabotageakte;

- Technische Schnittstellenkoordination mit Sonderzonen, insbesondere dem Projekt Energodar Binacional, um einen konsistenten Betrieb in sensiblen Bereichen zu gewährleisten.

Betriebsstrukturen

Zur technischen Umsetzung seiner Aufgaben wird das Komitee von drei öffentlich-rechtlichen, binational strukturierten Betriebseinheiten unterstützt. Diese operativen Einrichtungen übernehmen die operative Verantwortung für Infrastruktur, Koordination und Schnittstellenmanagement.

Schleusenbetriebsgesellschaft Kachowka

(Société Binationale des Écluses de Kakhovka - SBEK)

Zuständig für:

- Betrieb, Wartung und Logistik der Kachowkaer Schleuse,

- Verkehrssteuerung und Durchleitung von Schiffsverkehr,

- Personalkoordination, Sicherheit und Dokumentation im Schleusenbereich.

Wiederaufbau- und Betriebsgesellschaft Kachowka-Staudamm

(Empresa Binacional de la Represa de Kakhovka - EBRK)

Verantwortlich für:

- Wiederaufbau des Kachowkaer Damms und des angeschlossenen Wasserkraftwerks,

- spätere Betriebsführung, technische Wartung und Stromproduktion,

- Umwelt- und Sicherheitsüberwachung nach gemeinsamen Standards.

Hinweis: Fragen zur Energieverteilung, Eigentümerstruktur sowie zur Einbindung bestehender Betreiber wie Ukrhidroenerho[wp] werden in einem gesonderten Zusatzartikel geregelt.

Ständige Kommission für binationale Fragen

Diese bereits im Rahmen von Energodar Binacional bestehende Kommission übernimmt auch eine verbindende Funktion gegenüber dem Dnepr-Komitee. Sie koordiniert insbesondere:

- den Wasserverbrauch für Kühlung und Schifffahrt,

- die synchronisierte Pegelsteuerung und Notfallpläne,

- die Vorabklärung administrativer und technischer Schnittstellenthemen zwischen den beiden Körperschaften.

Friedenspolitische Bedeutung

Das Zwischenstaatliche Komitee für die Dnepr-Wasserstraße ist ein Pilotprojekt technischer Friedenskooperation in einem hochsensiblen geopolitischen Raum. Als funktionales Kooperationsformat mit begrenztem Mandat schafft es die Voraussetzungen für vertrauensbildende Maßnahmen und strukturelle Stabilisierung in einem von militärischer Konfrontation geprägten Umfeld.

Beitrag zur Nachkriegsarchitektur

Die Einrichtung des Komitees stellt einen paradigmatischen Schritt zur Entflechtung kriegsbedingter Belastungen dar. Es ermöglicht:

- gleichberechtigte Teilhabe beider Seiten an der Verwaltung kritischer Infrastruktur,

- die Einrichtung entmilitarisierter Zonen auf und entlang des Flusses,

- technische Deeskalation in sensiblen Grenzregionen,

- Verwaltungsstabilität durch koordinierte Zuständigkeiten und Monitoring.

Gerade in einem Kontext tiefer politischer Fragmentierung kann eine begrenzte, pragmatische Zusammenarbeit mit unmittelbarem Alltagsbezug den Weg ebnen für weiterreichende diplomatische Formate. Das Komitee fungiert damit als technisch-administrative Brücke, bevor großformatige politische Einigungen erreicht werden.

Vertrauensbildung durch Infrastruktur

Die Konzentration auf wasserwirtschaftliche, ökologische und logistische Fragen erlaubt eine entideologisierte Kooperation mit direktem Nutzen für die Bevölkerung beider Seiten. Durch:

- grenzübergreifende technische Abstimmungen,

- transparente Verwaltungsverfahren,

- gemeinsame Instandhaltungs- und Sicherheitsprojekte

entsteht schrittweise Vertrauen, das sich auch auf andere Konfliktfelder übertragen lässt. Das Risiko einseitiger Manipulation wird durch internationale Beobachtung und technische Standardisierung verringert, was langfristige Investitions- und Planungssicherheit fördert.

Modellcharakter für die Region

Als technisch gestütztes Friedensinfrastrukturprojekt kann das Dnepr-Komitee zu einem Modell regionaler Zusammenarbeit im postsowjetischen Raum werden. Seine Zielarchitektur verbindet pragmatische Kooperation mit normativen Elementen friedlicher Koexistenz - in einem Gebiet, das bislang durch Konfrontation geprägt war. Damit leistet es einen Beitrag zur Herausbildung einer zukunftsorientierten Friedensordnung in Osteuropa.

Rechtsinstrumente und Umsetzungsform

Die rechtliche Verankerung des Komitees erfolgt idealerweise in mehreren Stufen:

- Rahmenabkommen (Staatenvertrag):

- Ein bilaterales Abkommen zwischen der Ukraine und Russland (bzw. ihren Vertretungen) bildet die völkerrechtliche Grundlage für die Schaffung des Komitees. Dieses kann als Annex in einem zukünftigen Friedens- oder Normalisierungsvertrag aufgenommen werden.

- Charta des Komitees:

- Die Charta regelt Aufbau, Mandat, Organe, Finanzierung und Transparenzmechanismen des Komitees. Angelehnt an bewährte Modelle wie die Rhein-Konvention oder das Statut des CIHPP definiert sie zudem Modalitäten für Drittbeteiligung, Streitbeilegung sowie die Einrichtung technischer Ad-hoc-Arbeitsgruppen.

- Protokolle für technische Kooperation:

- Ergänzende Protokolle zu Spezialthemen - etwa Pegelregulierung, Kühlwasserbedarf oder Umweltüberwachung - werden gemeinsam mit internationalen Fachorganisationen wie der IAEA, UNECE oder der Weltmeteorologischen Organisation (WMO) erarbeitet und regelmäßig aktualisiert.

- Sitzvereinbarung mit Cherson:

- Eine völkerrechtlich abgesicherte Vereinbarung mit der Ukraine regelt die Rechte, Immunitäten und Verpflichtungen der Geschäftsstelle des Komitees in Cherson. Dieses Verfahren orientiert sich an der "Accordo de Sede" des CIHPP mit Argentinien und sichert den operativen Betrieb der Institution.

Literatur und Referenzen

- GRS (2023): Wassermanagement in Konfliktzonen - Fallstudie Dnepr.

- Itaipu Binacional (2021): Relatório Anual - Cooperação Energética.

- Müller, H. (2022): Wasser als Friedensressource. Konzepte für multilaterale Flusskooperation, Bonn.

- Petrov, A. (2019): Hydrologische Großräume Osteuropas im geopolitischen Umbruch, Moskau.

- Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná (CIHPP) (2020): Plan Estratégico de la Hidrovía Paraguay-Paraná 2020-2040.

- UNECE (1992): Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes.

- Zentralkommission für die Rheinschifffahrt (ZKR) (2021): Jahresbericht.

- CIHPP (2020): Plan Estratégico de la Hidrovía Paraguay-Paraná 2020-2040.

Querverweise

- Zentralkommission für die Rheinschifffahrt[wp] (ZKR)

- Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná (CIHPP)

- Energodar Binacional

- Kachowkaer Wasserkraftwerk

- Kachowkaer Stausee

- Dnepr-Wasserstraße